日本でも空き家の増加や、故郷の実家や土地が余ってくるという問題と高齢化率の高まりから、平屋に住みたいという人が増えてきました。一部の大都市圏を除いて土地の価格も安くなり、将来を考えても1階だけで過ごせる家で十分だという考え方です。

しかし住宅展示場に平屋のモデルハウスはほとんどなく、各ハウスメーカーも主力商品は2階建てからさらに4~5階建てへと高層化に向かっています。なぜなら住宅需要が今後も続く人口規模のある都市部が主戦場であり、相対的に土地価格の比率が高いため、土地+建物総額を考えると多層住宅が主力商品にならざるを得ません。

ハウスメーカーといえども基礎工事は「現場打ち」で、自社工場の構造部材と違って量産効果もコストコントロールも出来ないため、自社の収益性や強みを考えても、基礎が小さいほうが望ましいのです。もちろん大地主で予算が豊富なお客さんであれば、基礎の大きな邸宅も喜んで建築しますが、平屋では意外とデザイン性の高い家をつくるのが難しく、ほとんどが二階建て住宅を建築しています。

目次

平屋の特長(二階建て住宅との比較)

平屋を希望する人たちは増えていても、建築予算的に制約がある人たちが少なくありません。

大家族で平屋に住む人よりも、ご夫婦だけとか、ペットも含めた少人数の家族のケースが多く、将来空き部屋になる可能性があるような無駄な建築費は避けたいという方がほとんどです。その分生活にゆとりを持たせたいという方々なので、内装仕上げや設備にお金を掛ける傾向があるようです。

平屋の建築費や坪単価は、事例が少ないため「平屋は高いよ!」という声だけ耳に入り、その根拠がよく分からないといった方が多いでしょう。まずは平屋の特長をまとめることで、高いと言われる建築費の秘密に迫っていきたいと思います。

敷地と建築面積(建坪)

建物を建てる時、ほとんどの土地で『建ぺい率』という”敷地に対する建物の建築面積の制限”を受けます。

例えば40坪の土地で、建蔽率が60%,容積率が200%だったとしたら、1階の床面積にあたる『建築面積』は40坪×0.6=24坪となります。つまり延べ床面積が24坪以上の広さ・部屋数が必要な場合は、二階建て以上でなければ床面積が確保できません。

分譲マンションでも地方の広い『100m2マンション』クラスであれば30坪になり、3LDK+納戸という間取りがイメージされます。だから24坪では少し手狭で、子供が2人以上いる家族では、おおむね50坪以上の広めの土地で平屋を建てるようなケースを除き、ほとんどが二階建て住宅になるでしょう。通常は1階が18~20坪程度で2階が12~18坪程度の”30坪~38坪程度”の二階建てが一次取得される施主の平均像です。

平面的特長

マンションと同様、1フロアで生活が完結するため、階段が不要となります。

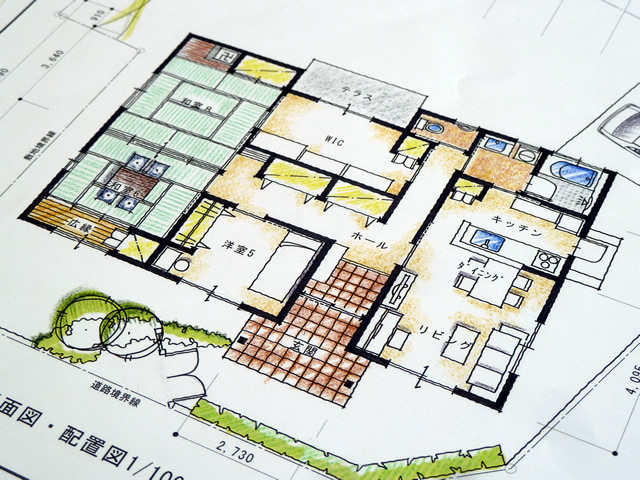

その分複数の居室(個室)に出入りするために、廊下が長くなりがちです。もちろん、すべての個室がLDKに面して廊下のない間取りも可能ですが、その分家族とはいえプライバシー確保が難しくなり、就寝時間の違いなどがあると家族同士で気を遣わなければならない間取りになってしまいます。昔ながらの民家のように『田の字型』であれば、廊下は外部に面した広縁でいいでしょうが、通常はマンションのように家の真ん中に廊下が通るケースが多くなります。

家の真ん中に廊下が来ると、外の光は入って来ないため玄関ホールや廊下部分は暗くなりがち。屋根の棟も家の真ん中に来るから、トップライト(天窓)で明かりを取るとしても位置取りが難しく、基本的に廊下には冷暖房もつけないから、家の中心に快適性が劣る空間があるということになり兼ねません。これを解消する方法は後段で説明しますが、二階建ての家に比べて間取りの工夫が必要で、コストアップ要因が増えるのが平屋住宅です。

立面的特長

屋根は軒の高さを建物ぐるりと揃えるため、基本的に「左右対称(シンメトリー)」になります。建物の一番高いところになる「棟」から同じ長さ、同じ勾配で屋根を架けるから、積み木のように四角と三角を積み重ねた単純な形がほとんどです。間口や奥行に対して高さがない分、寸胴な建物になりがちで、外観のシルエットを美しく見せるのはかなりのデザイン力が必要です。でなければ倉庫や納屋と勘違いされ、せっかくの新築が喜び半分になってしまうかも知れません。

欧米のバンガロー、つまり平屋の家は平面や立面は単純でも、玄関ポーチのデッキや三角屋根の破風、妻飾りなど、外部の装飾や植栽、外構などで街並みの雰囲気を壊さないデザインを取り入れています。『クラフツマン様式』という玄関ポーチに大きな柱と屋根が載る外観デザインも、平屋の代表的なデザイン様式です。リビングポーチや暖炉のエントツなど、外部周りでずいぶん印象も変わります。下の画像が特徴的なクラフツマン様式の住宅です。

平屋のクラフツマン様式の建物。海外のように見えるが広島空港近くにあるコテージ村

スポンサーリンク

平屋はなぜ坪単価が高いのか?

平屋の家は、土地の利用形態が贅沢なだけでなく、建物自体の坪単価も高いと言われます。

建築費の総額(絶対額)では二階建て住宅のほうが工事金額は高く、本当は負担する額は大きいのですが、坪単価という相対比較では、平屋は割高についてしまいます。その理由は以下の通りです。

基礎と屋根が大きい

二階建ての場合、上記で説明した通り1階の床面積(建坪)は概ね20坪程度となります。ごく平均的な延べ床面積が36坪の家をイメージすると、2階は16坪となって、この1階・2階の床面積が、基礎と屋根工事の面積に比例します。

仮に同じ床面積36坪を平屋で建てようとしたら、基礎工事は「36坪+玄関ポーチ」,屋根工事は「36坪+軒の出+勾配割増」となるでしょう。単純比較すると、基礎工事と屋根工事は2倍となります。相対的に、基礎工事の面積当たりの工事単価が高いため、同じ面積であれば平屋のほうが割高となります。

床面積の調整

しかし平屋の家は階段が不要となり、2階の階段ホール(廊下)部分や2階トイレに割いていた空間も必要がなくなります。床面積で言えば3~4坪小さくても、実際に利用できる居室面積等は変わりません。日本の二階建て住宅ではほぼ確保されるバルコニーもないので、平屋の床面積では32坪程度で同等の暮らしが出来そうです。基礎の面積は2倍まではいかず1.6~1.7倍くらいでしょう。

屋根は勾配がある分、面積の割り増し分が大きく、また寄棟屋根になると外周全てに雨どいが回るため、板金や樋工事などが増えてしまいます。一般的に壁の断熱材よりも屋根や天井裏の断熱材のほうが厚みが必要でもあり、屋根が大きくなるほど断熱工事の費用もアップします。基礎(または1階床下)の断熱材から土台の防蟻処理(シロアリ駆除)なども割り増しが必要です。

構造体を考える

構造躯体である木材の材積などを考えると、平屋は垂直荷重が少ない分、梁や桁といった『横架材』の太さは二階建ての家ほどの梁成はなくても大丈夫だと考えられます。重心が低い分、耐震用の部材や金物も安価で済みそうで、基礎の配筋量も少なくて済むと考えられます。

一方で小屋組みは大きくなるため、屋根の野地板等も含めて構造材の材積自体は相殺してしまいそうです。ただし大工の作業性を考えると、階段が掛かっていない段階で1階と2階を行き来したり材料搬入・運搬等の手間は、平屋のほうが勝ります。足場の面積や足場の上り下りも、現場経費に影響を及ぼします。

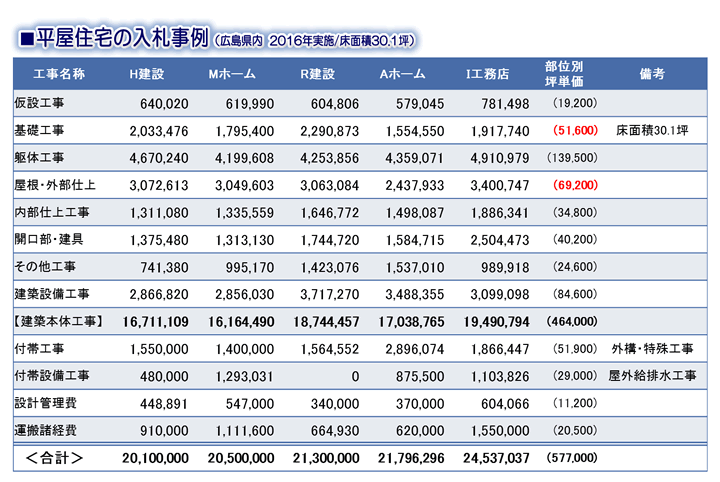

右の『部位別坪単価』は、工事明細の”最安値”を集計して坪数で割った価格なので、左側の各社見積数字とは一致しません。

基礎の最安値坪単価は約5万2千円。30坪で156万円ですが、2階建てで20坪であれば単純計算で10坪分,52万円ほど平屋の基礎が割高だという計算です。屋根工事は軽い「コロニアル屋根(カラーベスト)」で70~80万円でしたので、二階建てが半分だとして約38万円平屋が高いとすれば、屋根と基礎だけで90万円の差額が生じます。

一方で、住宅設備機器はほぼ変わらず、2階のトイレや配管がなくなることで30万円程度のコスト圧縮、その金額は階段材やバルコニーの防水工事等で相殺されると考えられます。30坪の1階間取りを半分に切って2層に重ねるとイメージすれば、切った面は二面とも外壁に面するということになります。つまり平屋のほうが外気に面する壁面が減るため、開口部の窓の数や外壁材・外壁塗装、断熱材等も少なくて済むでしょう。

営業マンによるバイアス

現実の商談では、ハウスメーカーの営業マンや工務店社長が施主の懐具合を探りながら建築費を算出します。

平屋を希望される方は、広い土地を用意できる方になるため、その時点で「比較的建築予算に余裕がある家族」という思い込み、希望的観測が頭にインプットされます。年齢的にも老後のことを考えてバリアフリーの生活を想定して平屋を希望される中高年・熟年の方が多いため、仕上の質感やグレードに対する審美眼も備え、安価な材料で妥協することが少ないことも、建築費の上昇要因です。

建築予算が3千万円だと言っているお客さんに「当社は2千万円でいい家を建てます♪」と進言する住宅会社は皆無で、予算の上限を消化しようとするのが建設業の性(さが)なので、見積にもそのバイアスが掛かったものが提出されます。土地の割合が相対的に大きい平屋の住宅は、銀行の担保価値も高くなるため、借り入れがしやすいというのも建築予算が増える要因です。

Next:平屋の間取りと建築費-2 平屋の間取り

- 1

- 2

_アニメGIF編.gif)

ページ最下段に事例写真を掲載しました。